сельскохозяйственная техника российского производства

Когда говорят о сельскохозяйственной технике российского производства, часто всплывают ассоциации с устаревшими моделями, не конкурентоспособными по цене и качеству. Это, мягко говоря, упрощение. Конечно, история отечественного производства не лишена проблем, но сейчас ситуация меняется. Попытаюсь поделиться своим взглядом, основанным на многолетнем опыте работы в сфере сельскохозяйственной техники, с акцентом на современные разработки и вызовы, которые стоят перед индустрией.

Динамика рынка и конкурентные преимущества

Рынок сельскохозяйственной техники российского производства сейчас переживает переосмысление. Ранее доминировали модели, основанные на устаревших конструкциях, но сейчас наблюдается движение в сторону более современных решений. Да, в плане автоматизации и интеллектуальных систем мы пока отстаем от мировых лидеров, но есть и свои преимущества. Во-первых, это адаптация к местным условиям эксплуатации – российские машины часто рассчитаны на работу в сложных климатических условиях и на неровных полях, что является важным фактором. Во-вторых, это более доступная цена по сравнению с импортными аналогами, особенно при поддержке государственной политики.

Нельзя не упомянуть о растущем интересе к модульности и кастомизации. Производители стали предлагать больше возможностей для сборки техники под конкретные задачи, что позволяет оптимизировать затраты и повысить эффективность использования. Кстати, в последнее время я видел интересные проекты по интеграции систем GPS-навигации и автоматического управления сельскохозяйственной техникой – это, безусловно, перспективное направление.

Проблемы качества и инноваций

С одной стороны, качество – это то, что традиционно вызывает вопросы. Многие модели сельскохозяйственной техники российского производства заметно уступают зарубежным конкурентам по долговечности и надежности. Проблема часто кроется в недостаточной оснащенности производства современным оборудованием и недостатке квалифицированных кадров. Однако, стоит отметить, что отдельные производители прилагают значительные усилия для улучшения качества своей продукции. Особенно это касается компаний, ориентированных на нишевые рынки.

Что касается инноваций, то здесь ситуация схожая. Российские производители пока не лидируют в разработке передовых технологий, но активно внедряют существующие. Например, заметен рост интереса к электромобилям и гибридным системам – это, конечно, пока на начальном этапе, но потенциал огромный. Помню, еще пару лет назад говорить об электрических тракторах было просто абсурдно, а сейчас – это вполне реальная перспектива. Конечно, есть проблемы с энергоэффективностью и запасом хода, но разработки ведутся.

Реальные примеры: от мотоблоков до комбайнов

Возьмем, к примеру, производственные мощности ООО Сычуань Синминтай Машинери. Их ассортимент достаточно широк - от дизельных двигателей малой мощности (5-35 л.с.) до различного сельскохозяйственного оборудования. Они активно поставляют свою продукцию в страны Юго-Восточной Азии, что говорит о конкурентоспособности. Хотя, конечно, их дизельные двигатели, особенно те, что с воздушным охлаждением, не претендуют на лидерство по производительности и топливной экономичности. Но для небольших мотоблоков и ручных тракторов это вполне достойный вариант.

Что касается более крупной техники, например, комбайнов, то здесь ситуация сложнее. Хотя российские производители и предлагают комбайны, они пока уступают импортным аналогам по функциональности и эффективности. Но появляются интересные проекты по созданию комбайнов с роботизированными системами уборки урожая, которые, возможно, в будущем изменят облик сельскохозяйственного производства.

Потенциальные направления развития

Я думаю, что будущее сельскохозяйственной техники российского производства связано с несколькими ключевыми направлениями. Во-первых, это дальнейшее развитие модульных конструкций и кастомизации. Во-вторых, это активное внедрение цифровых технологий, таких как автоматизация, роботизация и искусственный интеллект. В-третьих, это поиск новых рынков сбыта, особенно в странах Азии и Африки. Необходимо более активно работать с экспортом, чтобы обеспечить рост производства и развитие отрасли.

И, конечно, не стоит забывать о важности поддержки со стороны государства. Необходимо создать благоприятные условия для развития инноваций, обеспечить доступ к финансированию и стимулировать спрос на отечественную продукцию. Только тогда российская сельскохозяйственная техника российского производства сможет выйти на новый уровень и стать конкурентоспособной на мировом рынке.

Встреченные трудности и неожиданные решения

Однажды у нас был заказ на модернизацию старого тракторного парка. Бюджет был ограниченным, и предлагалось несколько вариантов: купить новые импортные тракторы (слишком дорого), купить подержанные импортные (неизвестное качество), или модернизировать существующие отечественные тракторы. Решили пойти третьим путем – приобрели комплект навесного оборудования с современными электронными системами управления для старых тракторов. Это позволило значительно повысить их производительность и эффективность, и при этом не пришлось тратить огромные деньги на покупку новой техники. Показывает, что иногда нестандартные решения – это оптимальный выход.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются производители – это нехватка квалифицированных кадров. Многие опытные инженеры уезжают работать за границу, что создает серьезные трудности для развития отрасли. В этом плане необходимо работать с образовательными учреждениями, чтобы готовить новых специалистов, и создавать привлекательные условия для работы в отрасли. Необходимо помнить, что люди – это главный ресурс.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Машина для измельчения силажа

Машина для измельчения силажа -

ZS1110 Водяное охлаждение один цилиндр дизельный двигатель

ZS1110 Водяное охлаждение один цилиндр дизельный двигатель -

Открытые генераторные установки

Открытые генераторные установки -

Тракторные мотоблоки

Тракторные мотоблоки -

Бесшумные генераторные установки

Бесшумные генераторные установки -

Мотопомпа

Мотопомпа -

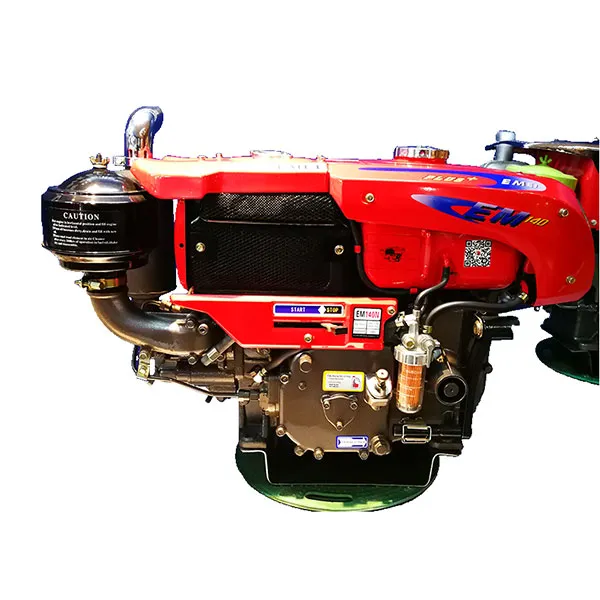

Дизельный двигатель EMT140

Дизельный двигатель EMT140 -

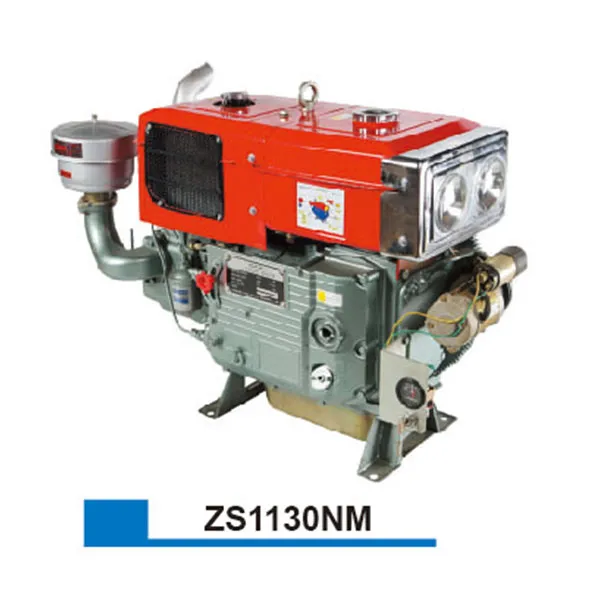

ZS1130NM Водяное охлаждение один цилиндр дизельный двигатель

ZS1130NM Водяное охлаждение один цилиндр дизельный двигатель -

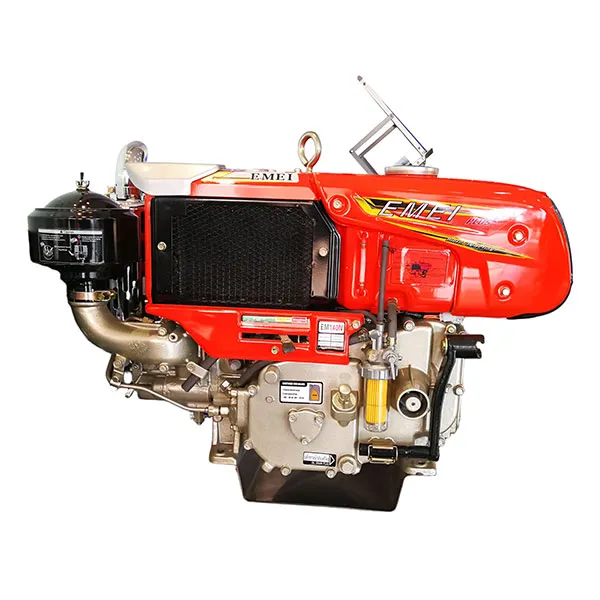

Дизельный двигатель EMEI модели RT

Дизельный двигатель EMEI модели RT -

Дизельный двигатель 188F

Дизельный двигатель 188F -

ZS1125M Водяное охлаждение один цилиндр дизельный двигатель

ZS1125M Водяное охлаждение один цилиндр дизельный двигатель -

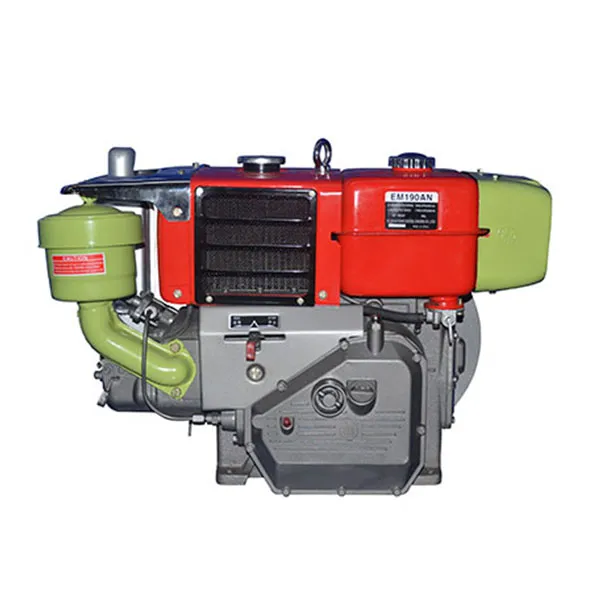

Дизельный двигатель SCM190AN

Дизельный двигатель SCM190AN